第4回 VXLANによる仮想ネットワークの普及とコントロールプレーンの課題への解決策について

今回はVXLANとEVPNのコントロールプレーンのお話になります。

VXLANはサーバー仮想化の普及に合わせて登場したネットワーク仮想化の技術ですが、一般的なVLAN(Virtual LAN )によるネットワーク セグメントよりスケールの大きいセグメントを構成できるのが特徴です。

VXLANは理論的には1600万の仮想的なL2ネットワークを構成可能です。Leafスイッチ配下に接続されるVMの数多くのセグメントをこの仮想ネットワーク側で収容できるため、より柔軟なネットワークを作ることができます。今まではネットワーク側はVMのセグメント毎に合わせてネットワーク スイッチの新規設置や設計も構成が複雑化することがありましたが、このVXLANの仮想ネットワーク技術を利用すれば、最小コストで効率的なネットワークを作ることができるため、最近のSP/クラウド事業者は積極的に採用することが多くなりました。

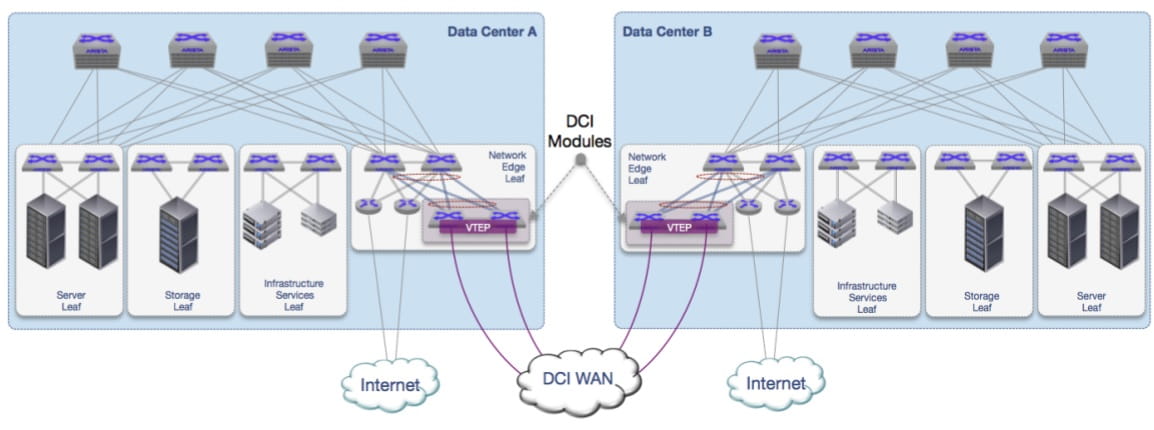

VXLANはL3ネットワーク上にL2の仮想ネットワークを構成する技術なので、以下のようなDC間のL2延伸としても有効なソリューションです。

VXLANで構成する上で、VTEP間の仮想ネットワークをどのように自動的に構成するかが課題になります。そこに対するソリューションとして、今はAristaから様々なソリューションが出ていますが、はじめはマルチキャストのPIMを利用した仮想ネットワークの自動生成のみでした。これは一般的な規格としてVXLANはマルチキャストのPIMを利用して構成することが定義されていたからです。VXLANはL3ネットワーク上に構成する機能のため、実際のサービス トラフィックを制御するL3ネットワークをBGPで構成することが多く、その上でマルチキャストのPIMを動作させるとなると、構成が複雑化して、設計者や運用管理者の負担となります。今回はその中で最近導入が加速している自律分散型のEVPNについてご紹介します。

VXLANのコントロールプレーンをMP-BGPのEVPNで自律分散型として動作させた場合のメリットは、集中管理型のコントローラーより安価に構成が可能である。自律分散なので各スイッチに負荷が集中することがない。あとは設計の柔軟性とネットワークの拡張性、他3rd partyとの親和性といったとことでしょうか。

例えば、今までのマルチキャストのPIMを利用した場合、BSRやRPの設計が必要になり、設定量も構成も複雑になるだけでなくPIMのスケールも気にしなければなりません。また、コントローラーの集中管理型もスイッチの設定自体は簡素化される反面、コントローラーに負荷が集中してしまうのと、そのコントローラーの導入や設計を考慮しなければならず、導入や運用コストが増えてしまう可能性があります。自律分散型のEVPNを採用すれば、このようなコントローラー導入の追加コストや複雑なマルチキャストのPIMの設定が必要なくなります。

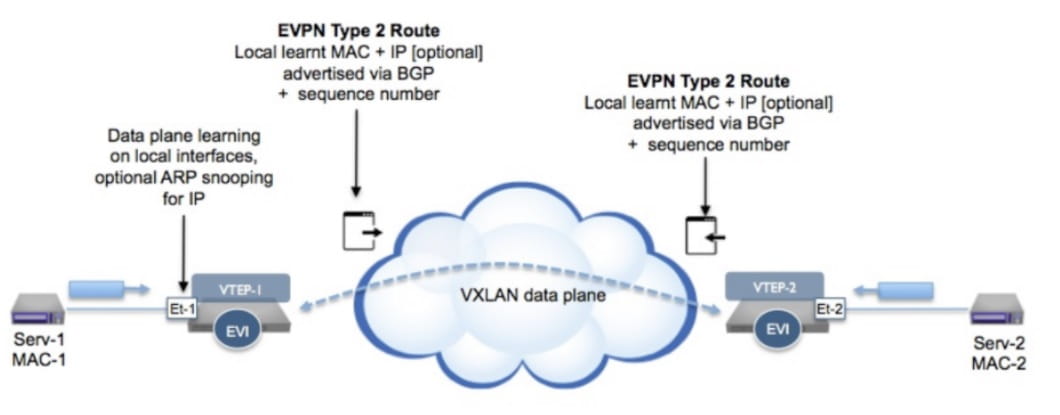

EVPNはホストのMAC/IPを対向側のVTEPへ広報するプロトコルベースの学習であり、そこにはMP-BGPの信頼性のあるプロトコルが使用されます。馴染みのあるプロトコルを使用することで、設計や運用管理者への負担を軽減しています。

EVPNの動作は以下のようになります。

今回はVXLANとEVPNの特徴について紹介しました。次回は運用管理ツールのCVPについてご紹介します。