F5 XC WAAP の DDoS対策機能のご紹介

F5 Distributed Cloud Services (F5 XC) には主要な機能がいくつかあります。今回の記事ではその中からWAAP機能のDDoS対策についてご紹介します。

はじめに

ブログの閲覧ありがとうございます。

東京エレクトロンデバイスのJo Nishikawaです。

今回はF5 XCの主要機能の一つであるWAAPの中から、DDoS対策機能について紹介したいと思います。

(L3、L4のDDoS対策に関してもWAAPの機能ではございませんが本記事であわせてご紹介します。)

WAFの紹介記事はこちら

API Securityの紹介記事はこちら

DDoS攻撃とは

DDoS対策の説明の前に、DDoS攻撃について簡単に紹介したいと思います。

DDoS攻撃とは「Distributed Denial of Service attack(分散型サービス妨害攻撃)」の略称で、サイバー攻撃のひとつです。

攻撃の方法としては、サーバーなどに対して大量のアクセス要求を複数端末から送りつけることで処理が追い付かずサービス停止状態に追い込むような手法です。

DDoS攻撃を受けると企業としては提供しているサービスが動かなくなってしまうので、業務妨害やサーバー利用量の増加などの被害が発生してしまいます。

そもそも 「WAAP」 とは

WAAPのおさらいです。

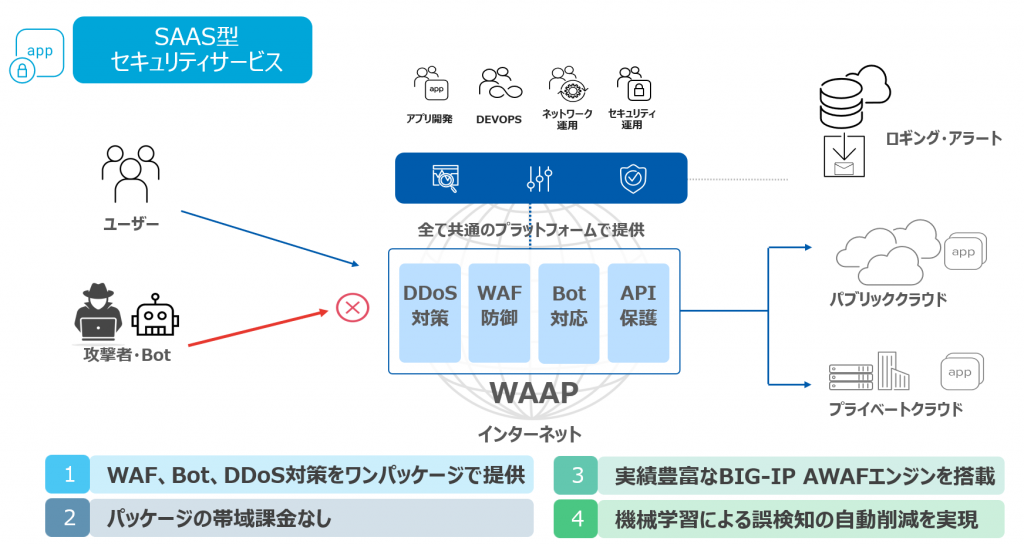

WAAPとは、「Web Application and API Protection」という言葉の略称です。

従来型のWAF(Web Application Firewall)加えて、API保護の観点も加えた考え方となっており、2017年頃より提唱されました。

モダン開発やマイクロサービスアーキテクチャの普及によりAPI通信が増えてきたことによりアプリケーションだけではなくAPI通信に対しても防御を実施しようといった考え方です。

F5 XC WAAP のおさらい

F5 XCの WAAP は今注目されている「WAAP」に対応しているソリューションです。

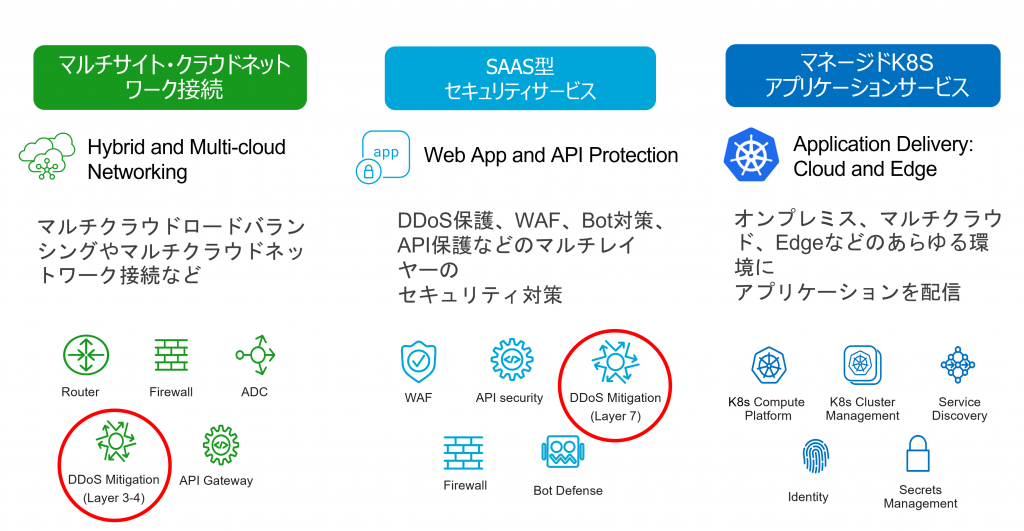

以前投稿した「F5 Distributed Cloud Services ( F5 XC) とは?」でもご紹介しましたが、F5 XC WAAP は主に以下の4種類の機能で構成されています。

上記の画像にある通りDDoS対策~API保護までカバーしています。

F5 XC WAAP の DDoS対策機能のご紹介

- お客様環境に攻撃を届かせない

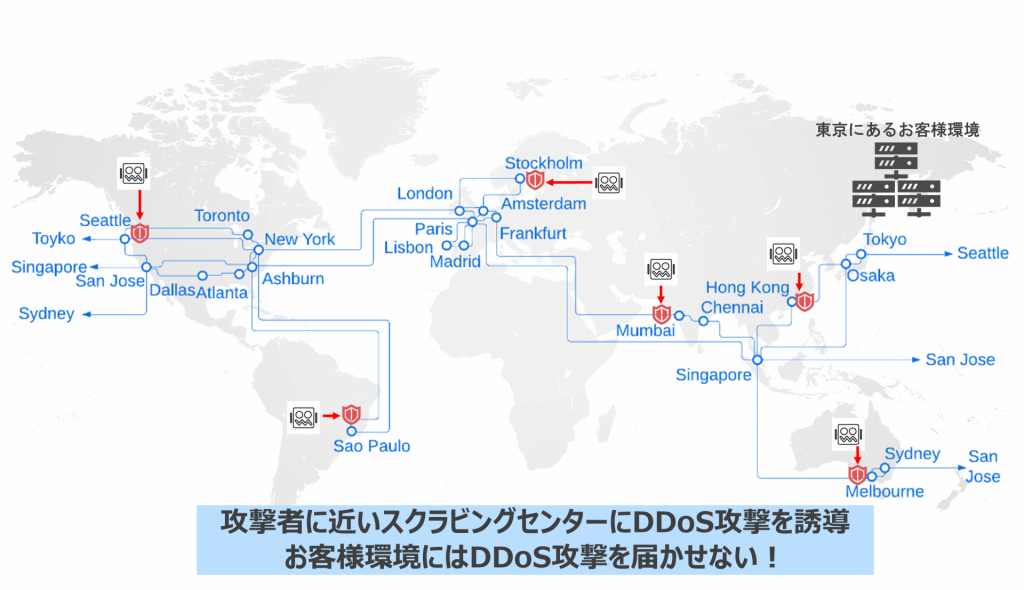

従来の検知・判断手法では、DDoS攻撃がお客様環境に近いことが多く、リソースを圧迫させてしまうことがよくありました。

例えばオンプレミスに設置したFWなどのリソースが消費されてしまったりしていました。

しかし、F5 XCでは世界中にF5のスクラビングセンターと呼ばれる、悪意のあるトラフィックを検知・洗浄するセンターが展開しています。

DDoS攻撃者に最も近いスクラビングセンターに通信の誘導を行います。

(日本では東京と大阪に展開されています。)

これにより、DDoS攻撃がお客様環境に届くことが無くなるため、お客様のネットワークやリソースを攻撃者に枯渇されることを防ぐことができます。

- L3、L4 DDoS攻撃を自動軽減

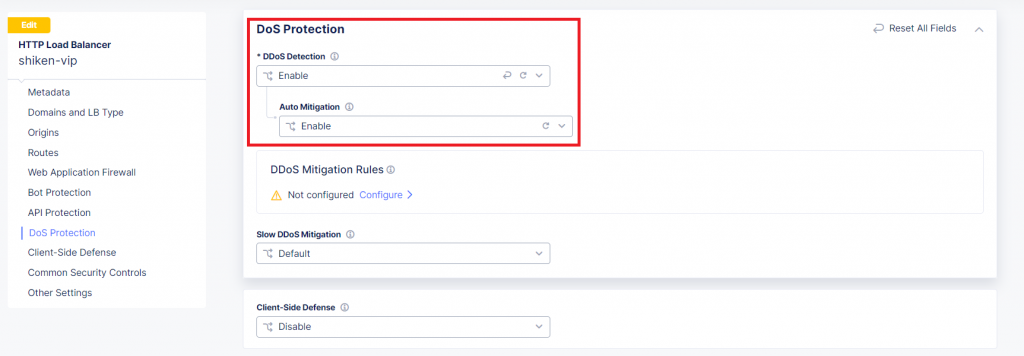

Policyの設定などをしなくても、L3、L4のDDoS攻撃に対しては自動的に保護をしてくれる設定となっています。 - Auto Mitigationを有効にすることでL7 DDoS攻撃を軽減

HTTP Load BalancerのDoS Protection機能にてAuto Mitigationを有効にすると、AI/MLなどを用いてリクエストレートなどを分析してL7 DDoS攻撃から保護してくれます。

世の中に広く出回る前の攻撃手法に関しても機械学習ができていれば防ぐことが可能になります。

下の画像のように簡単にプルダウン形式で設定が可能です。

- Base Package のみで DDoS対策以外の機能も利用可能

Base Package と呼ばれるライセンスをご購入いただくと、DDoS機能とあわせてWAF、API保護、Bot対策も利用可能になります。

はじめはDDoS対策機能しか利用しないという導入パターンもありますが、利用しているうちに同一コンソール上でWAFなどの他機能が使えることに魅力を感じていただき、F5 XCのWAAP機能全てを利用しているお客様もいらっしゃるようです。

まとめ

今回は前回に引き続き、F5 XCの機能の中からWAAPの DDoS対策機能について紹介をしました。

今後、 DDoS対策以外の機能であったり実際の操作感などもブログで紹介したいと思っています!