(連載)令和時代のサーバー入門

第1回 サーバー基本の「き」

「令和時代のサーバー入門」シリーズではサーバーの基礎から仮想化、クラウドといったサーバーに関わる各テクノロジーについて触れていきたいと思います。

はじめに

「サーバーって何でしょうか?」

皆さんは今年入社したての新人さんにこう聞かれたらどう答えますでしょうか。

仮想化、クラウドとサーバーを取り巻くテクノロジは時代と共に進化を進めています。特に令和時代からITに触れられる方にとっては、複雑化している環境の中で、サーバーの意味合いを捉えにくくなっていると思います。

「令和時代のサーバー入門」シリーズでは、サーバーの基本から仮想化技術について歴史を振り返りながら解説すると共に、クラウドといった現在のトレンドとの関係性についても触れていきたいと思います。

第1回は、サーバーの基本について解説していきます。

連載記事一覧:

第1回 サーバー基本の「き」 ←本記事

第2回 ストレージ基本の「き」

第3回 アプライアンス

第4回 サーバーの仮想化(その1)

第5回 サーバーの仮想化(その2)

第6回 クラウド利用(その1)

第7回 クラウド利用(その2)

サーバーとは?

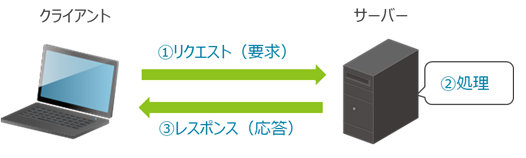

現在の多くの情報通信サービスが「サーバー・クライアント」の関係性(モデル)で成り立っています。

何かを提供する側が「サーバー」、提供される側(利用する側)が「クライアント」と呼ばれます。

飲食店で例えると、

- サーバー: 飲食物を提供する側(店側)

- クライアント: 飲食物を提供される側(お客さん側)

という具合になります。

ビールサーバーやウォーターサーバーを例にとってもイメージしやすいですね。この場合のクライアントは飲む人になります。

身近なサーバーの例

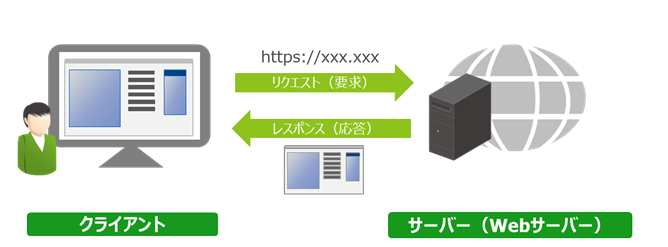

私たちが普段使っているWebページの閲覧も、サーバーが使われています。

特定のWebサイトをPCやスマートフォン端末から見る場合、次のような処理が行われています。

- 該当のWebサイトを提供しているサーバーへリクエストが投げられる

- サーバーからWebサイトの情報がクライアントに返される

これらの処理を経て、私たちはWebサイトを見ることが出来ています。

また、個人が利用する身近な例として、携帯電話のアプリとして使用されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が挙げられます。

これらのサービスも、裏でサーバーが動いています。

「サーバー」という仕事人が裏で働いているからこそ、私たちは様々なITサービスを享受できているというわけです。

企業で使われるサーバーの例

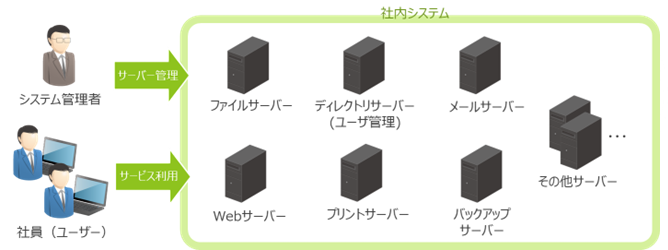

では、一般的に企業ではどのようなサーバーが使われているのでしょうか。

以下に代表的なサーバーを記載します。

尚、「○○サーバー」というように役割を端的に表す文字をサーバーの前につけて呼称することが一般的になっています。

|

サーバーの種類 |

サーバーの役割 |

|

メールサーバー |

電子メールの送信、受信機能を提供するサーバー。 |

|

ファイルサーバー |

ファイル共有のためのサーバー。 |

|

Webサーバー |

Webページのデータを保管し、ユーザーに閲覧させるためのサーバー。 |

|

ディレクトリサーバー |

ユーザーやコンピュータ情報などのネットワーク上の資源の一元管理を提供するサーバー。 |

|

プリントサーバー |

プリンター共用のためのサーバー。 |

|

バックアップサーバー |

クライアントのデータを複製し、保管するサーバー。 |

メール送受信を行いたいからメールサーバーでその機能を提供し、ファイル共有を行いたいからファイルサーバーでその機能を提供する、といったように業務に必要な機能に応じて、その機能を提供するサーバーが存在し、ユーザー(社員)が利用する形態になっています。

そして、これらのサーバー群で1企業の社内システムが構成されています。

尚、管理性の観点から1台のサーバーで1つの役割を持たせることが一般的です。

サーバーに使われるコンピューター

ここからは、物理的な機器(ハードウェア)の話になります。

現在、携帯端末をはじめとした様々なコンピューターが流通していますが、図の一番右の大きな筐体が、一般的にサーバーに使われるコンピューターになります。

携帯~デスクトップPCについては、主にクライアントとして使用されています。

サーバーは数多くのクライアントからのリクエストを処理しますので、処理性能が求められます。

筐体が大きければ、それだけ多くのパーツが内蔵でき、より性能を高めることができますので、クライアント用の端末より大きな筐体となっています。

尚、サーバー用の筐体は「ラック」に集約して搭載することが一般的になっており、ラック規格に沿った四角い形状の筐体になっています。

サーバー向けのコンピューターは現在、Dell Technologies社などの各サーバーメーカーが展開しています。

「仮想サーバーは?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、進化の過程に沿って説明したいと思いますので、ここでは便宜上、レガシーな物理サーバーを前提としています。

コンピューターの構成要素

定番の「コンピューターの5大要素」という定義があるのですが、ビジネスシーンではあまり使われない定義のため、よく使われる代表的な3つの構成要素をご紹介します。

|

構成要素 |

役割 |

|

CPU |

演算処理を行う部位(パーツ)、人間でいうところの頭脳。 |

|

メモリ |

CPUが演算処理を行う際に一時的なデータ保存領域として使用する部位。 |

|

ストレージ |

データを保存するため部位で、不揮発性。(電源オフで保持したデータは消えない) |

この構成要素は携帯端末でもノートPCでもサーバー向けコンピューターでも同じです。

搭載CPUのモデル、メモリ容量、ストレージ容量といった要素からサーバーの性能(スペック)が決まります。

オペレーティングシステム(OS)

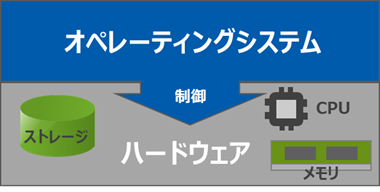

物理的な機器(ハードウェア)だけでは、利用者(ユーザー)は何も操作できません。

ユーザーがハードウェアを制御・操作するためには、ユーザーとハードウェアとの仲介役となる「オペレーティングシステム」が必要になります。

OSはコンピューターのオペレーション(操作・運用・運転)のための基本的な位置づけのシステムソフトウェアで、サーバーとして利用するために必須で必要となります。

サーバー向けのOSとしては、Microsoft Windows Server や Red Hat Enterprise Linux などがあります。

アプリケーション

OSによりハードウェアの制御はできますが、何かサービスを提供するためにはもう1つのコンポーネント「アプリケーション」が必要になります。

OS上にサービスを提供する機能を持つアプリケーションを稼働させることで、サービスを提供することが出来ます。つまり、サーバーとして完成します。例えば、Webサーバー向けのアプリケーションでは、NginxやApacheが有名です。

上図にあるように、基本的に「ハードウェア」「オペレーティングシステム」「アプリケーション」の3階層構造でサーバーは成り立っているとご理解頂ければと思います。

物理サーバー利用の現状

上述のハードウェアに直接OSを導入して利用する形態(物理サーバー)は、1980年代から現在に至るまで変わらず利用され続けています。ただ、第4/5回の記事で触れますが、仮想化が普及し多くのサーバーが仮想化されている状況となっており、現状では以前と比べて利用されるケースが少なくなってきています。

筆者の実感では、アプリケーションライセンスや性能関連で、一部の環境で物理サーバーが利用されている印象です。

まとめ

第1回の記事は、サーバーの基本について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

本記事のポイント

- サーバーはサービスを提供する役割を持つコンピューターである

- サーバーは基本的に次の3階層で構成される

- ハードウェア

- オペレーティングシステム(OS)

- アプリケーション

引き続き、第2回以降の記事も見て頂けますと幸いです。

当社の取り組み

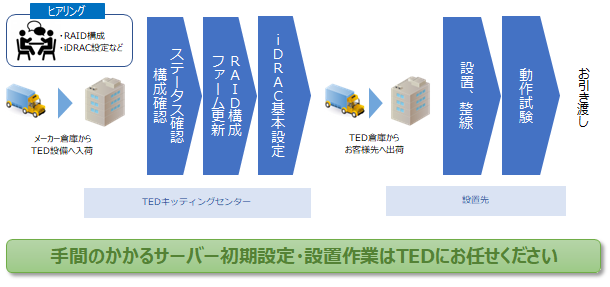

東京エレクトロンデバイスでは、現在Dell Technologies 社製のサーバー(PowerEdge)を中心に、サーバー製品の販売を行っております。

作業についても初期設定(キッティング作業)、設置から承っております。

- サーバー機器のファームウェア更新やRAID構築といったキッティング作業

- ラックマウントやケーブル類整線といった物理作業

もちろん、OS導入(Windows/Linux/VMware)も行っておりますので、ご用命の際にはぜひお手伝いさせてください。

次回案内

次回はサーバーと同じくITインフラの重要な要素の1つである「ストレージ」についてご紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございました。