新時代の無線規格Wi-Fi 7 今までの規格と何が違う?

最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 7」の概要と特徴をご紹介します。

はじめに

ブログをご覧頂きありがとうございます。

これまでにTEDブログではWi-Fi 6、Wi-Fi 6Eについてご紹介しています。

今回は最新規格Wi-Fi 7について、Wi-Fi 7の概要、今までの規格から何が進化したのか等ご紹介していきます。

最新規格Wi-Fi7について

Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)は、最新の無線LAN規格です。

Wi-Fi 6E と同様に、2.4GHz、5GHz、6GHzの3つの周波数帯域をサポートしています。

Wi-Fi 6Eについてはこちらの記事をご参照ください。

従来の規格と比較し、最大通信速度の向上、帯域幅の拡大、伝送データ量の増加により、

より高速で安定した電波提供が可能になりました。

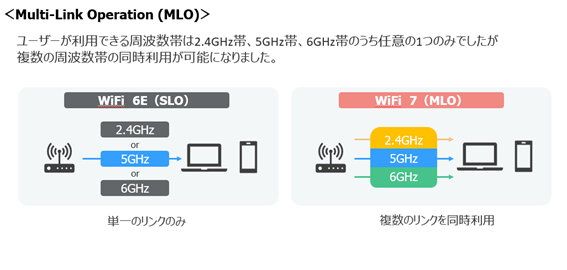

異なる帯域を組み合わせて高速通信を可能にするマルチリンクオペレーション(MLO)が採用されました。

Wi-Fi 7は、2023年12月22日に総務省によって認可されています。

以下、一つ前の規格であるWi-Fi 6、Wi-Fi 6Eと性能を比較した図です。

Wi-Fi 7の最大通信速度が46Gbpsで、Wi-Fi 6Eの約5倍の通信速度を実現しています。

データの伝送効率を表す変調方式4096QAMになり、Wi-Fi 6の1024QAMから比較して1.2倍向上しました。

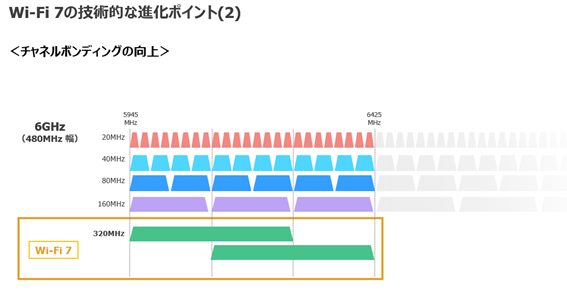

6GHz帯のみではありますが、320MHzの広帯域幅に対応しており、Wi-Fi 6Eの160MHzと比較して2倍のスループットを実現しています。

MLOという技術が導入されています。

Wi-Fi 7の技術的な進化ポイント

ここからはWi-Fi 7技術的な進化ポイントについて3つご紹介します。

Wi-Fi 7の技術的な進化ポイント(1)

<QAM(Quadrature Amplitude Modulation)の拡張>

Wi-Fiではデジタルデータ(パケット)を電波に乗せることがとが可能なアナログ信号に変換するための技術として、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)と呼ばれる変調方式を採用しています。

これが大きければ大きいほど、より多くの信号を一度に送ることができます。

Wi-Fi 7では、具体的にはWi-Fi 6Eまでの1024QAMと呼ばれる方式から4096-QAMと呼ばれる方式に変更することで、1つの信号に乗せられるデータ量が10bitから12bitに増加しました。

単純計算で1.2倍のデータが詰め込めるようになるため、通信速度の向上に寄与します。なお、この効果は特に近距離通信時に大きく発揮されると言われています。

Wi-Fi 7の技術的な進化ポイント(2)

<チャネルボンディングの向上>

WiFi6Eまでは160MHzまでのチャネルボンディング

1本のチャネルには20MHzの帯域幅が割り当てられています。

伝送可能なデータの量は増えるため、より多くのデバイスが同時に接続してもパフォーマンスが低下しにくくなります。

Wi-Fi 7の技術的な進化ポイント(3)

<Multi-Link Operation (MLO)>

WiFi6Eから2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の3つの周波数帯を利用できますが、ユーザーが利用できる周波数帯は任意の1つに限られていました。

結果、別の周波数帯ではかなり余裕があるにもかかわらず、特定の周波数帯に利用が集中して速度が制限されたり、デバイス間での干渉が発生して通信が不安定になったりする場合がありました。

この問題を解消したのがMLOと呼ばれる技術で、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯のうち複数の周波数帯の同時利用を可能となりました。これにより通信速度が向上するほか、干渉波の影響を低減します。

WiFi7 高速化の仕組み まとめ

進化ポイントをまとめると、以下の機能によって高速化が実現されています。

・データの伝送効率が1.2倍になる「4096QAM」を使える

・6GHz帯の帯域幅を160MHzから320MHzに拡大して通信できる

・2.4/5/6GHzの複数の周波数帯を組み合わせる「MLO」が使える

おわりに

ここまで「Wi-Fi 7」のご紹介をしてきましたが、利用するためには「Wi-Fi 7」に対応したアクセスポイント(親機)、スマホやパソコンといったクライアント機器(子機)が必要です。

当社ではWi-Fi 7製品のご紹介等も実施しております。

ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせください。