転換期を迎えるデータセンターネットワーク【後編】~VXLANに基づくSDN環境の構築を支援するAristaのソリューション~

企業システムのデータセンターへの移行が加速する中で、データセンター事業者やクラウドサービス事業者においては、ますます大規模化、複雑化するネットワークをいかに効率的に統合管理していくかという問題が切実な課題として浮上しています。そうした中で、いま大きな注目を集めているのがSDN(Software Defined Network)です。Arista Networks社(以下、Arista)は業界に先駆けて、提供するイーサネットスイッチ製品においてSDNのための重要な要素技術であるVXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network)に対応。SDN環境の構築を強力に支援しています。

データセンターの課題を解消するものとして注目されるSDNの要素・VXLAN

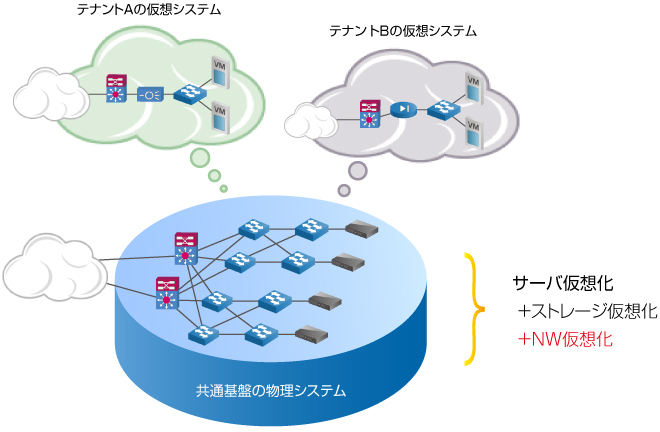

今日では、仮想化技術を基盤とするクラウド環境へと自社のシステムを移行するという動きが企業の間で加速しています。これまでオンプレミスの環境で運用されていた多くの企業システムがデータセンターに集約され、それに伴ってデータセンター事業者、クラウドサービス事業者には、ますます大規模化、複雑化するネットワークをいかに効率的に統合管理していくかという問題が切実な課題として突きつけられています。

そうしたなかで、これまで物理的な場所を越えてユーザーやホストなどを論理的にグループ化して管理するためのしくみとして多用されてきたVLAN(Virtual Local Area Network)の限界も見えてきています。具体的には、VLANには4096個というセグメント数の上限があり、仮想化によるシステム集約度の高まりに伴う、ネットワークのさらなる大規模化のニーズに追随していけなくなってきているというのもその1つです。

そうした大規模データセンターが抱える課題を解決するのが、最近大きな注目を集めているSDN=ソフトウェア定義ネットワークの重要な要素技術となっているVXLANです。VXLAN自体は、L2ネットワークをL3上に拡張するトンネリングプロトコルで、現在、インターネット技術の標準化を推進する任意団体であるIETF(Internet Engineering Task Force)により、継続的に規格化が進められています。

図1:先進のソリューション(NW仮想化)でデータセンターの課題をトータルに解消

ハードウェアベースでのVXLAN実現がもたらす多様なメリット

VXLANではVXLAN Network Identifier(VNI)と呼ばれる24ビットのIDが用意されており、理論的には約1677万のセグメントを管理することが可能。VLANのL2ネットワークセグメントにおける4096という制約の問題を解消でき、より大規模なネットワークを統合的に運用することができます。またVXLANでは、L3上にL2ネットワークを拡張できることから、仮想化環境に関するモビリティの大幅な向上に貢献するという副次的な効果ももたらします。具体的には、これまで同一セグメント内でしか実現できなかったVM(Virtual Machine)のマイグレーションやミラーリングなどを、離れたデータセンター間や同一センター内の異なるセグメントの間でも自在に行えるようになります。

Aristaでは、本稿の前編でも紹介したように、イーサネットスイッチ製品「Arista 7000シリーズ」においてVXLANへの対応を業界に先駆けて実現。単純にL2ネットワークをL3に拡張するという役割に加えて、SDN/クラウドコントローラーからの各種設定要求をAPI経由で受け付け、実際のネットワークに実装、反映するという機能を提供しています。

さらにArista製品における最大の特長となっているのが、VXLANをハードウェアで処理するということ。そのメリットとしては、スイッチのCPUに負荷を与えることなく、高速な処理が可能であることが挙げられます。また、ソフトウェア仮想スイッチであるOpen vSwitchやハイパーバイザーでVXLAN処理を実施する場合と異なりサーバー側のリソースを消費しない事もメリットとして挙げられます。加えて、自らVXLANを処理する事が困難な古い仕様のサーバーやストレージ機器をArista製スイッチの配下に置くことで、VXLANに参加させることができるというメリットも得られます。

図2:VXLANでL3上にL2ネットワークを拡張し、仮想化環境のモビリティを向上させる

スモールスタートによる統合SDN環境の構築をシームレスに支援

一方、VXLANの導入を検討する際に、導入に向けての大きな障壁となっている要因として指摘されるのが、L2をL3に拡張するVXLANではマルチキャストルーティングが必要になってしまうという問題です。これに対しArista製品では、2つのアプローチによるマルチキャストレスのソリューションを提供。そうした問題を解消しています。

1つめがHead-End Replicationと呼ばれるもので、これはマルチキャストの代わりに、あらかじめ登録した接続先にユニキャストでパケットを送信するというシンプルなアプローチ。2つめは、VMware NSXとスイッチを連携させてMACアドレス学習させ、ユニキャストを行うという中央監視型のアプローチで、こちらはより大規模ネットワークに適した洗練された方法となります。

また、既存のネットワーク資産を捨てて、新たにネットワークを組み直さなければならないのではないかという懸念も、VXLANの導入を阻む障壁となっています。こうした問題に対しても東京エレクトロンデバイスでは、データセンターが現在抱えている資産を最大限に生かすかたちでのVXLANへのスムーズな移行を支援するシナリオを提示しています。

それによれば、まず従来のVLANネットワークと併存させるかたちでVXLANネットワークを導入して、VLANにおける4096個のセグメントの制約の問題をクリア。続いて、既存のL3セグメントにまたがるかたちでVXLANのL2セグメントを構築して、ネットワークの拡張性やVMマイグレーションにかかわる自由度を高めていきます。さらに、すでに述べたようなマルチキャストレスを実現するコントローラーの導入により、VXLANネットワークをデータセンター全体へと拡張し、既存のVLANネットワークを順次、VXLANのSDN環境へと移行。データセンター内、およびデータセンター間での統合SDN環境を実現していくという流れとなります。

図3:既存のネットワーク基盤を殆どそのまま活かしVXLANによるオーバーレイ型SDNをARISTAで実現

つまり、こうしたかたちでスモールスタートによるVXLANの部分的な導入から、データセンター間をまたがる統合SDN環境の構築までをシームレスに支援できることがArista製品の大きな特長となっているわけです。東京エレクトロンデバイスでは、こうしたAristaの提供する一連のソリューションを通じて、データセンター事業者、クラウドサービス事業者におけるVXLANをベースとしたSDN環境への移行を強力にサポートしています。